第124回 老化が進む食べ物にご注意!

毎月開催している健康セミナー。第124回では 「老化が進む食べ物にご注意!」についてお話しました。このページでは、その前半の内容を簡単にまとめておきます。詳しくは、YouTubeに投稿していますので、↓こちらをご覧ください!

体が老化すると、肌あれ、たるみ、シミ、シワ、抜け毛など見た目の老化のほか、肩こり、慢性疲労、、高血圧など、様々な症状が現れ始めます。逆に言えば体の老化を防ぐことができれば、そんな症状・悩みが解決できるかもしれません。

1.老化の三大原因は?

ズバリ【加齢】【酸化】【糖化】この3つです!

①加齢

今日が一番若い。1日24時間 1年365日は、みんな共通。

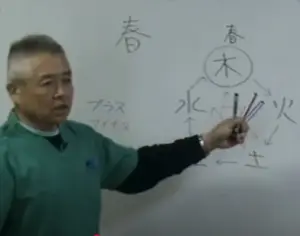

東洋医学の教科書ともいえる『黄帝内経(こうていだいけい)』には、「女性は7の倍数」「男性は8の倍数」の年齢の時に節目を迎え、体に変化が訪れるという記述があります。女性は14歳頃初潮がきて、21歳で成熟し、28歳が生殖機能のピーク、 35歳から少しずつ老化が始まり肌など衰えが出始め、42歳で白髪の増加、49歳で閉経が近くなり…というようなことです。

これに対して男性の場合は8の倍数で区切られ、16歳で精通し、32歳でピークに達し、40歳で老化が目立ち始め、64歳で精が尽きるとされています。

これは、発育ホルモン系をコントロールしているのが腎なので、腎の力の強い人は老化も緩やかで、生理も乱れにくいのですが、腎の力が低下している人は老化が進みやすくなります。

年齢の若いうちは、あまり差が出ないですが、40歳以降になると、同年齢でも若く見える人と老けて見える人がいます。これが、同じ時間を過ごしていても、酸化(サビ)と糖化(こげ)の度合いで差が出てきているのです。

②酸化(サビ)

呼吸によって体内に取り込まれた酸素の数%が、通常よりも活性化された状態になり活性酸素となります。体内で生成される活性酸素の代表的な種類はスーパーオキシド、一重項酸素、ヒドロキシラジカルです。特に活性酸素の中で毒性が強いものは、ヒドロキシラジカルです。若いころは、活性酸素を除去する酵素が助けてくれますが、年齢とともに酵素の生産量が落ちてきます。実は、活性酸素には、殺菌作用があり、体内の病原菌やウイルスから体を守る働きもあります。しかし、過剰に発生すると細胞を傷つけてしまいます。そうなると細胞がスムーズに働きにくくなり、これを酸化(サビつき)といいます。酸化のスピードは40歳代より加速するとされています。それは活性酸素を取り除いてきた「抗酸化酵素」の能力が40歳代になると急速に減少してしまうからです。

体内の活性酸素の発生量(活性酸素を発生させやすくなる要因)は、ストレス・紫外線を浴びる・食品添加物や加工食品の食べ過ぎ・酸化した食べ物・トランス脂肪酸摂取・お酒の飲みすぎ・たばこ・激しい運動が多いと発生しやすくなります。

(トランス脂肪酸は食べるプラスチック油とも言われ、私たちの体内に入った時に消化吸収できず、トランス脂肪酸は血管内で固まりやすく、悪玉コレステロールを増加させ、善玉コレステロールを減少させます。そして血液がドロドロになり炎症をおこします)

③糖化(こげつき)

白米や食パンなどの穀類、イモ類などに含まれている糖質や、お菓子や果物などの甘い食べものの糖質は、分解されてブドウ糖になります。すい臓から分泌されるインスリンというホルモンによって筋肉などの細胞に取り込まれ、体を動かすエネルギー源として使われます。インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されていても働きが悪かったり、インスリンの処理能力を超える大量の糖質食品を摂ったりすると、ブドウ糖が血液中にあふれ、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上がってしまいます。

血糖値が高い状態が続くと、余分な糖質が身体のたんぱく質(皮膚、脳、臓器、血管、骨、筋肉などを構成している成分)と結びついて糖化し、糖化した時に発生するAGE(エージーイー(Advanced Glycation End Products) 終末糖化産物)を「こげ」といいます。AGEがたくさんできてしまい、糖化のこげが発生しやすくなります。若いうちは、糖質の過剰摂取によって余った糖は身体に蓄えられます(血液中に20~30g筋肉に150~200g肝臓に200~250g)。それもいっぱいになったら脂肪細胞に溜め込みます。若いうちはため込む余裕があるので、こげが発生しにくいですが、年齢とともに、糖の貯蔵ができにくくなることで、AGEが過剰生成が進みます。AGEがこげをつくる場所は、血管なら動脈硬化、脳なら認知症など、肌の基底層でシワ・シミ・肝臓なら非アルコール性脂肪肝・目だと白内障・ガンなどを引き起こします。

2,老化の予防対策

①長寿遺伝子にスイッチを入れる

老化のスピードには個人差がありますが、その原因には長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)が関係しています。サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)が活性化すると、傷ついたDNAが修復されて、細胞が新しく生まれ変わります。すると常に細胞は状態のよいものばかりになり、結果、元気な体を維持できます。しかし長寿遺伝子の活動が鈍ると、傷ついた細胞が修復されず、老化現象を止めることができなくなるのです。老化のスピードを抑えるためには、長寿遺伝子を活性化させることが大切です。この遺伝子、誰でも持っているものですが、普段は眠っていて働きません。長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)は、空腹(カロリー制限)をきっかけにスイッチが入るのです。

2009年のウィスコンシン大学の報告では、ヒトに近い霊長類のアカゲザルで実験をして結果、食事カロリーを30%制限したサルでは、好きなだけ食事を与えたサルに比べて、糖尿病、心血管疾患、がんなどの生活習慣病のほかに、脳の萎縮も減少することがわかりました。つまり、長寿遺伝子にスイッチを入れたサルと、そうでないサルの違いということです。

②酸化の予防法

生きている以上は、酸素を必要とし、その一部が酸化します。少しでも酸化を防ぐためには抗酸化作用のある食べ物を摂取する必要があります。

・抗酸化作用のある栄養素をとる

・ビタミンA:(トマト、ニンジン、ホウレンソウ、ブロッコリー、ピーマン、など緑黄色野菜)

・ビタミンC:(パプリカ、レモン、ゆずなど黄色っぽい野菜やフルーツ)

・ビタミンE:(アーモンド、ごま、くるみなどのナッツ類)ビタミンEは、 「若返りのビタミン」とも呼ばれるビタミンです。血行促進、新陳代謝を活発にします。しかし、ナッツは脂質が多いので、1日25g程度(大さじ1杯くらい)を目安にしましょう。

・ポリフェノール:(プルーン、あずき、カカオ、赤ワインなど赤色の食品)

・オメガ3脂肪酸:(青魚、サバ、イワシ、サンマなどの青魚。亜麻仁油、えごま油、シソ油などの植物油)EPA、DHA、α-リノレン酸を多く含む不飽和脂肪酸です。不飽和ということは、飽和するために、体内の酸化物質をくっつける役目があるのです。

・紫外線をふせぐ(帽子・サングラス・日傘・日焼け止めなどで、過度な紫外線を浴びないように)

・ストレスをためない(ストレスを受けると一時的に血管が縮こまって血流が悪くなります、そして回復するときに活性酸素が発生します)

・運動は軽めに(激しい運動は、呼吸量が増えるため活性酸素が生まれやすくなります。オススメは、ウォーキングなどの軽めの運動。おしゃべりができる程度というのも目安になりますよ!)

・お酒はほどほどに(アルコールを分解するときに活性酸素が発生します。)

・タバコを控える(タバコを1本吸うと、1日あたりで発生する量の約10万倍もの活性酸素を体内に生み出してしまうんだとか!さらに、抗酸化物質であるビタミンを破壊する成分も含まれているので、吸い過ぎには注意が必要です)

③糖化(こげ)の予防

・食べる順番に気をつける

「いきなり白ご飯を食べる」「コロッケから食べる」といった血糖値を急上昇させる食事はよくありません。食べる順番に意識しましょう。最初に食物繊維の多い野菜を食べてから、たんぱく質のある肉や魚を食べます。そのあとで炭水化物のご飯という順番。栄養素を取り込む順番を少し変えていくだけでも、血糖値の上昇を抑えることができます。 また、よく嚙んでゆっくり食べることで、食べ過ぎの防止、消化の促進、活性酸素の発生を減らせるなどの効果があります。

GI値(グリセミック・インデックス)を考えるのも一つの指標になります。

GI値とは、炭水化物の吸収速度のことで、言い換えると血糖値の上がりやすさの指標です。

高GI食品はGI値70以上のもの

高GI食品(白米84、食パン91、アンパン95、白糖109、うどん80、チョコレート91)

低GI食品はGI値60以下のもの

低GI食品(玄米56、ライ麦パン58、そば59、アガベシュガー21、納豆33、ヨーグルト25)

低GI食品の摂取を心がけることで血糖値の上昇を抑えられるので糖化予防の対策として効果がとても高いです。

・糖化を促進する悪い糖をさける

糖アルコールと人工甘味料

人工甘味料とは、化学的に合成された甘味料で、砂糖の代替品として使用されるものです。人工甘味料には、糖アルコールと合成甘味料の2種類があります。どちらも虫歯菌が代謝できず酸を作れないため虫歯にならないのが特徴です。

甘味料で発音して最後にトール(トォール)とつくものは糖アルコールと覚えておくと覚えやすいです。キシリトール、ソルビトール、マンニトール、マルチトール(還元麦芽糖)、エリスリトール、還元水飴 などがあります。

人工甘味料はアスパルテーム、アセスルファムK、スクラロース、サッカリン

2011年頃から、米国などでダイエット清涼飲料水をとりすぎると糖尿病を発症するリスクが高まるという研究が発表されています

ダイエット清涼飲料水を週に1カップ飲む人は、飲まない人に比べて糖尿病発症の危険度が1・7倍も高いことが分かったのです。舌で甘みを感じると脳は血糖値の上昇を予測してインスリンを出す準備をするのですが、人工甘味料では甘みの信号は来るものの、血糖値が上がらないので脳が混乱し、食欲を刺激して食べ過ぎになる可能性もある。人工甘味料による年単位にわたる長期的な影響として、糖尿病、脳卒中や心筋梗塞などの心血管疾患、また死亡の危険が高まることが報告されている。しかし、人工甘味料は糖尿病や心血管疾患の危険因子となる血糖値や血清脂質などへの直接の影響は認められていない。人工甘味料は、通常の糖に比べて10倍の速さでAGEを作ります。ダイエットのためにカロリーの低い飲料水を飲んだとしても、人工甘味料が添加されたものでは、かえって老化を早める可能性もあります。

まとめ

老化を予防するには、①食べ過ぎない ②食生活のバランス ③余分な添加物は避ける

基本的なことですが、継続は、なかなか難しいですね。そういう場合は、ビタミン剤・オメガ3系脂肪酸などサプリメントで服用するのも補助的に良いですよ!